사바 1세 네마니치

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

사바 1세 네마니치는 세르비아의 대공 스테판 네마냐의 아들로 태어나, 세르비아 정교회의 초대 대주교를 역임하며 세르비아 정교회의 독립과 발전에 기여했다. 그는 온화한 성품으로 독서를 좋아했으며, 1192년 아토스 산을 방문하여 수도 생활을 시작했다. 이후 힐란다르 수도원 건립에 참여하고, 형제 간의 내전을 중재하여 세르비아의 평화를 이룩하는 등 다양한 활동을 펼쳤다. 1219년에는 세르비아 정교회의 독립을 이끌었으며, 초대 대주교로 임명되어 교회 조직을 정비하고 세르비아어 발전에 기여했다. 1233년 대주교직에서 물러난 후 성지 순례 중 폐렴으로 사망했으며, 세르비아의 수호성인으로 추앙받고 있다. 그는 세르비아 문학과 교육의 아버지로 존경받으며, 그의 유해를 불태운 장소에 성 사바 대성당이 건립되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 동방 정교도 - 낸시 아즈람

낸시 아즈람은 1983년 레바논 베이루트에서 태어난 레바논의 가수이자 텔레비전 인물로, 1998년 데뷔 앨범을 시작으로 10개의 정규 앨범을 발매했으며, 코카콜라 등의 브랜드 홍보 대사 및 유니세프 홍보 대사로 활동했다. - 1236년 사망 - 대집성

최충헌에 의해 등용되어 최우의 측근으로 권세를 누린 대집성은 최우의 후처가 된 딸 덕분에 외척으로서의 지위를 얻었으나, 최우 사후 최항과의 권력 다툼으로 딸과 일족이 탄압받고 유배되는 비극을 맞이한 고려시대 무신이다. - 1236년 사망 - 보르테 카툰

보르테 카툰은 칭기즈 칸의 정실 부인으로서 몽골 제국 건국에 기여하고, 칭기즈 칸 사후 대황후로 존경받았으며, 몽골 제국 발전에 중요한 역할을 한 인물이다.

| 사바 1세 네마니치 | |

|---|---|

| 기본 정보 | |

| |

| 존칭 접두사 | 성인 |

| 존칭 접미사 | 세르비아의 |

| 이름 | 사바 1세 |

| 속명 | 라스토코 네마니치 |

| 로마자 표기 | Rastko Nemanjić |

| 출생일 | 1169년 또는 1174년 |

| 출생지 | 제타, 그라디나 |

| 사망일 | 1236년 1월 27일 (61–62세 또는 66–67세) |

| 사망지 | 타르노보, 불가리아 제국 |

| 축일 | (1월 14일, 율리우스력을 사용하는 교회에서는 1월 27일에 해당) |

| 숭배 | 동방 정교회 로마 가톨릭 교회 |

| 칭호 | 사도와 동등한 자 세르비아의 조명자 세르비아 대주교 신부 존경받는 자 |

| 상징 | 크테토르 교사 신학자 입법가 외교관 가난한 자의 보호자 작가 주교 예복 두루마리 |

| 수호 | 세르비아, 세르비아인, 세르비아 학교 |

| 주요 성지 | 성 사바 대성당, 베오그라드 |

| 왕족 정보 | |

| 가문 | 네마니치 |

| 아버지 | 스테판 네마냐 |

| 계승 | 공작 후미의 |

| 통치 시기 | 12세기 |

| 선임자 | 페타르 |

| 후임자 | 라도슬라브 |

| 기독교 지도자 정보 | |

| 유형 | 대주교 |

| 직함 | 세르비아 대주교 |

| 교회 | 세르비아 정교회 |

| 교구 | 지차 |

| 착좌 | 1219년 |

| 종료 | 1235년 |

| 후임자 | 아르세니예 |

| 기타 직위 | 대수도원장 |

| 서품 | 총대주교 마누엘 1세 콘스탄티노폴리스 |

| 매장지 | 거룩한 40인 순교자 교회 (1237년 5월 6일까지) 밀레셰바 (1594년까지) |

| 국적 | 세르비아 |

| 종교 | 정교회 |

| 부모 | 스테판 네마냐와 아나 |

| |

| 기타 정보 | |

| 언어 | |

| 일본어 정보 | |

| 이름 (일본어) | 聖サワ(聖サヴァ) |

| 로마자 표기 (일본어) | Sveti Sava |

2. 생애

그라디나(현재의 몬테네그로 포드고리차)에서 세르비아의 대공인 스테판 네마냐의 막내아들로 태어났다. 속명은 Растко Немањић|라스트코 네마니치sr였으며, 어릴 때부터 온화하고 독서를 좋아하는 성격으로, 활동적인 형 부칸과 스테판과는 대조적이었다.

1190년경부터 1192년까지 잠시 훔(Hum) 지역 공작을 역임했으나, 곧 세속적인 삶을 떠나 1192년 동방 정교회 수도원 공동체가 있는 아토스산으로 향했다. 그곳에서 '사바'라는 수도명을 받고 수사가 되었다. 1196년 아버지 스테판 네마냐가 왕위에서 물러나 '시메온'이라는 수도명으로 수도 생활을 시작하자, 사바는 아버지와 함께 세르비아 수도사들을 위한 힐란다르 수도원 건립에 힘썼다.

아버지 스테판 네마냐(시메온)가 사망한 후, 세르비아에서는 그의 아들들인 부칸과 스테판이 왕위 계승권을 두고 내전을 벌였다. 국가적 위기 상황에서 사바는 아토스산에 안치되어 있던 아버지의 유해를 세르비아로 옮겨왔고, 형제 사이의 분쟁을 중재하여 내전을 종식시키고 평화를 가져왔다.

1206년 사바는 아버지를 동방 정교회 성인으로 추대하는 데 기여했으며, 스투데니차 수도원의 수도원장(아르키만드리트)으로 임명되어 수도사 교육과 교회 조직화에 힘썼다. 그는 세르비아 교회가 콘스탄티노폴리스 총대주교청으로부터 독립하는 것이 국가의 완전한 주권을 위해 필수적이라고 판단했다. 니케아 제국 황제와 콘스탄티노폴리스 총대주교를 설득하여 마침내 1219년 12월 6일 세르비아 정교회의 초대 대주교로 서임되었다. 이로써 세르비아 정교회는 독립 정교회로서 자치권을 인정받았고, 자체적으로 대주교를 선출할 수 있게 되었다.

초대 대주교로서 사바는 세르비아 정교회의 기틀을 다지는 데 헌신했다. 그는 형 스테판 네마니치의 대관식을 다시 거행하고, 세르비아 전역에 교구를 설치하여 세르비아인 주교들을 임명했다. 또한 종교 서적 번역과 아버지의 전기인 《성 시메온 전설》 집필 등 저술 활동을 통해 세르비아어 문어 발전에 크게 기여했다.

1233년 대주교직에서 물러나 제자 아르세니예 스레마츠에게 자리를 계승시킨 뒤, 동방으로 성지 순례 여행을 떠났다. 1236년 1월 14일 예루살렘 순례를 마치고 돌아오던 중, 불가리아의 수도 터르노보(현재의 벨리코터르노보)에서 폐렴으로 사망했다. 그의 유해는 이후 세르비아의 밀레셰바 수도원으로 옮겨졌으며, 사후 세르비아 정교회에 의해 성인으로 추대되었다. 오늘날 세르비아 베오그라드에 있는 성 사바 대성당은 그를 기리기 위해 세워진 것이다.

성 사바에 대한 최초의 짧은 전기는 그의 후임자인 아르세니예 대주교가 썼으며, 이후 아토스산의 수사 도멘티얀(1210년경–1264년 이후)이 1253년에, 테오도시예(1246–1328)가 13세기 말에 각각 상세한 전기를 저술했다. 이 전기들은 성 사바의 생애와 업적을 후세에 전하는 중요한 자료가 되었으며, 다수의 필사본으로 보존되어 있다. 로마 가톨릭 주교 이반 므르나비치도 1630-31년 라틴어로 전기를 출판했으나, 역사적 오류를 포함하고 있다.

2. 1. 초기 생애

Растко Немањић|라스트코 네마니치sr라는 속명으로 1169년 또는 1174년경[28] 그라디나(현재의 몬테네그로 포드고리차)에서 태어났다. 그는 세르비아의 대공인 스테판 네마냐와 그의 아내 아나의 막내아들이었다. 라스트코는 형인 부칸과 스테판과 함께 네마니치 왕조의 첫 세대에 속했다. 그의 전기 작가들은 그가 부모가 더 이상 아이를 낳지 않으려던 시기 이후에 태어나 특히 귀하게 여겨졌다고 언급한다.라스트코는 형들과 달리 온화하고 부드러운 성격을 가졌으며 독서를 좋아했다.[29] 그는 진지하고 금욕적인 면모를 보였다. 세르비아 궁정에서 형제들과 함께 당시 세르비아에 정치적, 문화적, 종교적으로 큰 영향을 미치던 비잔틴 제국의 전통에 따라 훌륭한 교육을 받았다.

막내아들로서 라스트코는 어린 나이에 훔의 공작이 되었다. 이는 대략 1190년경으로 추정된다. 훔은 네레트바강과 두브로브니크(당시 라구사) 사이의 지역이었다. 그는 자신의 궁정을 두고 영주, 고위 관리, 지역 귀족들과 함께 통치했으며, 훔에서의 통치는 명예직일 뿐만 아니라 실제적인 국가 행정 경험을 쌓는 기회가 되었다. 테오도시예는 라스트코가 통치자로서 "온화하고 부드러우며, 모든 사람에게 친절하고, 다른 사람들처럼 가난한 사람들을 사랑하며, 수도원 생활을 매우 존경했다"고 기록했다. 그는 명성이나 부, 왕좌에는 관심이 없었다.[25]

15세 무렵 아버지의 통치를 돕기 위해 헤르체고비나(훔 지역 포함)의 행정을 맡았지만, 통치에는 큰 흥미를 느끼지 못하고 신앙에 대한 헌신을 갈망했다.[25] 그러던 중 아토스산의 수도사들이 재정 지원을 요청하러 스테판 네마냐를 방문했을 때, 그들이 묘사한 수도원의 모습에 깊은 감명을 받았다.[29] 결국 1192년 가을 또는 그 직후, 라스트코는 훔을 떠나 동방 정교회 수도원들이 모여 있는 아토스산으로 향했다. 그는 성 판텔레이몬 수도원에서 '사바'라는 수도명을 받고 수사가 되었다. 그의 아버지 스테판 네마냐는 아들을 데려오기 위해 군대를 보냈지만, 군대가 도착했을 때는 이미 사바가 수도 서원을 마친 후였다.[25] 사바는 수도원에서 겸손하게 기도와 금욕적인 생활에 힘쓰는 한편, 독서에도 매진했다.[29]

2. 2. 수도 생활

스테판 네마냐의 막내아들로 태어난 라스트코(Растко|라스토코srp)는 온화하고 얌전한 성격으로 독서를 좋아했으며, 노는 것을 좋아했던 두 형(부칸, 스테판 네마니치)과는 대조적이었다.[29] 15세에 아버지의 통치를 돕기 위해 헤르체고비나 지역의 행정을 맡았으나, 통치에는 큰 흥미를 느끼지 못하고 오히려 신앙에 대한 깊은 헌신을 원했다.[25]

그러던 중 아버지 스테판 네마냐에게 재정 지원을 요청하러 온 아토스산의 수도사들로부터 수도원의 경건한 생활에 대해 듣고 깊은 감명을 받았다.[29] 결국 라스트코는 몰래 왕궁을 떠나 정교회 수도원들이 모여 있는 아토스산으로 향했다. 그곳의 러시아 성 판텔레이몬 수도원에 들어가 '사바'(Сава|사바srp, 사바스)라는 수도명을 받고 수도 생활을 시작했다. 아버지가 아들을 데려오기 위해 군대를 보냈지만, 군대가 도착했을 때는 이미 사바가 수도 서약을 마친 후였다.[25][29] 사바는 이후 그리스의 바토페디 수도원으로 옮겨 7년간 머물며 그리스 신학과 교회 행정에 대한 이해를 넓혔다. 그는 세르비아로 돌아오라는 아버지의 설득에 "당신은 기독교 군주로서 해야 할 모든 일을 다 하셨으니, 이제 저와 함께 진정한 기독교인의 삶을 사십시오"라고 답하며 자신의 뜻을 확고히 했다.

사바의 간절한 권유에 영향을 받은 아버지 스테판 네마냐는 1196년 왕위에서 물러나 수도 서원을 하고 '시메온'이라는 수도명을 받았다.[25] 이후 시메온은 아들이 있는 아토스산으로 가서 사바와 함께 힐란다르 수도원 건립에 힘썼다. 사바는 콘스탄티노폴리스를 방문하여 비잔틴 황제 알렉시오스 3세 앙겔로스에게 버려진 힐란다르 수도원을 세르비아 수도사들을 위한 공간으로 복원할 수 있도록 허가를 요청했고, 황제는 이를 승인하며 지원을 약속했다. 다른 아토스 수도원들의 지지를 얻고, 세르비아에 있던 형 스테판 네마니치의 재정적 지원을 받아 힐란다르 수도원은 빠르게 복원되었다. 사바는 콘스탄티노폴리스의 테오토코스 에우에르게티스 수도원의 티피콘(전례 규정)을 참고하여 힐란다르 수도원만의 티피콘을 작성했다. 또한, 개인적인 기도와 수행을 위해 카리에스에 은둔처를 마련하고, 그곳을 위한 카리에스 티피콘을 1199년에 저술했다. 그의 아버지 시메온은 1199년 힐란다르 수도원에서 세상을 떠났다.[29]

힐란다르 수도원은 이후 세르비아 정교회의 중요한 영적 중심지이자 세르비아 교육 및 문화 발전의 산실이 되었다. 수도원에서는 각종 종교 서적의 번역과 저술 활동이 활발히 이루어졌고, 이콘 제작도 활성화되었다. 많은 젊은 정교회 신자들이 힐란다르 수도원에서 교육을 받았으며, 이들 중 다수가 세르비아 각지로 파견되는 사제로 배출되어 세르비아 정교회의 확산과 발전에 크게 기여했다.[29]

2. 3. 세르비아 귀국과 내전 중재

아버지 스테판 네마냐가 사망한 후, 그의 아들들인 부칸과 스테판 네마니치는 아버지의 유산 상속과 왕위 계승을 두고 분쟁을 벌였고, 이는 곧 세르비아의 내전으로 번졌다. 이로 인해 세르비아는 국가적으로 큰 위기를 맞았으며, 동방 정교회 신앙 또한 소멸될 위기에 처했다.[29]이에 스테판 네마니치는 아토스산에 머물던 동생 사바에게 아버지(수도명 시메온)의 유해를 가지고 세르비아로 돌아와 달라고 요청했다.[25] 사바는 아버지의 유해를 세르비아로 옮겨왔고, 형제 간의 갈등을 중재하여 마침내 내전을 종식시키고 세르비아에 평화를 가져왔다.[25] 이후 스테판 네마니치는 세르비아의 초대 왕으로 즉위하게 된다.[29]

2. 4. 세르비아 정교회의 독립

1206년 스투데니차 수도원의 주교(archimandrite)로 임명된 사바는 수도사 교육과 교회 조직화에 힘썼다[29]。 그는 스투데니차 수도원에 아버지 스테판 네마냐(수도명 시메온)의 유해를 안치하고 수도원의 지도자가 되어 많은 수도사와 교사를 양성했다[29]。 사바는 교회의 조직화에 착수하여, 자신과 함께 활동하던 수도사들을 세르비아 각지로 파견해 사목과 전도 활동을 펼치게 했다[30]。당시 세르비아는 왕국으로 승격되었지만, 교회의 독립 없이는 완전한 국가 주권을 인정받기 어려운 상황이었다. 콘스탄티노폴리스에 종속된 교회 구조를 가진 국가는 비잔티움 황제 아래의 낮은 지위로 여겨졌기 때문이다. 사바는 세르비아 교회가 콘스탄티노폴리스 총대주교청으로부터 독립하는 것이 중요하다고 여겼다. 세르비아에는 이미 학식 있는 수도사들, 규율 잡힌 수도원 생활, 안정적인 교회 위계 등 독립 정교회의 조건이 갖추어져 있었다.

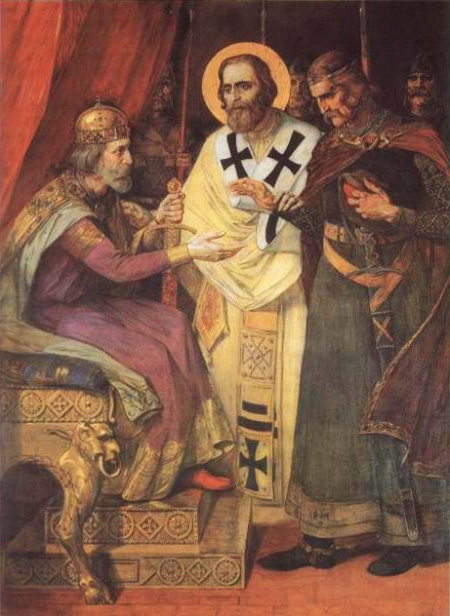

사바는 세르비아 교회의 독립을 위해 니케아 제국의 황제 테오도르 1세 라스카리스와 콘스탄티노폴리스 총대주교 마누엘 1세 사란테노스에게 세르비아 교회의 독립 정교회 지위를 요청했다[29]。 이 요청은 받아들여져, 1219년 8월 15일 성모 승천 축일에 사바는 니케아에서 콘스탄티노폴리스 총대주교 마누엘 1세에 의해 초대 세르비아 대주교로 서임되었다[25][31]。 이를 통해 세르비아 정교회는 독립 교회로 설립되었으며, 콘스탄티노폴리스 총대주교의 승인 없이 자체적으로 대주교를 선출할 수 있는 권한을 얻게 되었다[32]。 이전까지 세르비아 교구를 지도했던 그리스인 주교 대신 세르비아인 주교가 임명될 수 있게 되었고, 세르비아는 오흐리드 대주교구의 관할에서 벗어나 교회의 독립과 자치를 완전히 승인받았다[31][33][34]。 이는 세르비아인들이 정치적 독립에 이어 종교적 독립까지 획득했음을 의미했다。

초대 대주교가 된 사바는 세르비아 정교회의 정착과 조직 강화에 힘썼다[25]。 그는 형 스테판 네마니치에게 다시 한번 왕관을 수여하는 대관식을 거행했으며[32], 세르비아 전역의 교구에 세르비아인 주교들을 임명했다[29]。 1219년 지차에서 열린 교회 회의를 통해 그는 제자들 중에서 신실하고 능력 있는 인물들을 주교로 선출하고 성성(聖成)하여 각 교구로 파견했다。 그가 설립한 주요 교구로는 제타(Zeta), 훔(Hum), 다바르(Dabar), 모라비차(Moravica), 부딤랴(Budimlja), 토플리차(Toplica), 흐보스노(Hvosno), 라슈카(Raška), 리플랸(Lipljan), 프리즈렌(Prizren) 등이 있으며, 대주교좌는 지차 수도원에 두었다。

사바의 교회 조직 작업은 국가적 정체성을 강화하는 방향으로 이루어졌다. 프리즈렌의 그리스인 주교는 그의 세르비아인 제자로 교체되었으며, 새로 설립된 주교구들의 위치는 국가적, 종교적 목적을 고려하여 결정되었다. 예를 들어, 다바르 주교구는 보스니아 국경 근처에 두어 정교회의 영향력을 확대하고 보고밀파의 확산을 억제하려 했으며, 제타와 훔 주교구는 각각 코토르 만의 프레블라카 반도와 스톤에 위치시켜 로마 가톨릭교회의 영향력이 강한 지역에 대한 대응을 목표로 했다. 사바는 이전까지 로마 가톨릭 대교구의 감독 하에 있던 정교회 수도원들을 세르비아 정교회 관할로 편입시키는 등, 정교회를 세르비아의 국교로 확립하는 데 중요한 역할을 했다. 이러한 사바의 활동은 네마니치 왕조가 세운 세르비아 국가의 정신적, 문화적 기틀을 다지는 데 크게 기여했으며, 이는 정치적 기반을 마련한 아버지 스테판 네마냐의 업적과 함께 평가받는다。

2. 5. 대주교로서의 활동

아버지 스테판 네마냐가 동방 정교회 성인으로 시성된 1206년 이후, 성 사바는 스투데니차 수도원의 수도원장(아르키만드리트)으로 임명되어 수사 교육에 힘썼다.[29] 성 사바는 교회 조직화에 착수하여, 자신과 함께 온 수도사들을 세르비아 각지로 파견하여 사목과 전도 활동을 펼치도록 했다.[30] 그는 종종 스투데니차 수도원 외곽의 한적한 암자에 머물며 수행에 정진했다.[30]성 사바는 세르비아 교회가 콘스탄티노폴리스 총대주교청으로부터 독립된 독립 정교회 지위를 얻도록 니케아 제국의 테오도로스 1세 라스카리스 황제와 총대주교 마누엘 1세에게 요청했다.[29] 당시 세르비아 교회는 오흐리드 대주교구 산하에 있었는데, 사바는 교회의 독립이 국가의 완전한 독립을 위해 필수적이라고 여겼다. 그의 요청은 받아들여져, 1219년 8월 15일 성모 승천 축일에 니케아에서 초대 세르비아 대주교로 서임되었다.[25][31] 이로써 세르비아 정교회는 독립 정교회로서의 지위와 자치권을 인정받게 되었다.[31][34] 이전까지 세르비아 교구를 지도했던 그리스인 주교들과 달리[29], 이제 콘스탄티노폴리스 총대주교의 승인 없이 세르비아 자체적으로 대주교를 선출할 수 있게 되었다.[32]

대주교가 된 성 사바는 세르비아 정교회의 기틀을 다지고 발전에 힘썼다.[25] 그는 형이자 세르비아 왕이었던 스테판 네마니치의 대관식을 다시 거행하여 왕국의 위상을 높였다.[32] 또한 세르비아 전역에 새로운 교구를 설립하고 자신의 제자들 중에서 세르비아인 주교들을 서임했다.[29] 그는 제타(프레블라카의 성 대천사 미카엘 수도원), 훔(스톤의 성모 마리아 수도원), 다바르(림 강가의 성 니콜라스 수도원), 모라비차(성 아킬리우스 수도원), 부딤랴(성 조지 수도원), 토플리차(성 니콜라스 수도원), 흐보스노(성모 마리아 수도원), 라슈카(페치 총대주교 수도원), 리플랸, 프리즈렌 등에 주교구를 설치하고 세르비아인 주교를 서임했다. 특히 제타와 훔 주교구를 왕국 서쪽 변방, 즉 로마 가톨릭교회의 영향력이 강한 지역에 설치한 것은 가톨릭의 확산을 견제하려는 의도가 담겨 있었다. 대주교좌는 스테판 왕이 새로 기증한 지차 수도원에 자리 잡았다.

같은 해(1219년), 성 사바는 세르비아 최초의 법전이라 할 수 있는 자코노프라빌로(세르비아어: Законоправило, Νομοκανών|노모카논gre)를 공포했다. 이는 교회법과 세속법을 아우르는 법전으로, 세르비아의 정치적, 종교적 독립을 공고히 하는 기반이 되었다. 성 사바는 종교 서적 번역과 아버지 스테판 네마냐의 전기인 《성 시메온 전설》 집필 등 활발한 저술 활동을 통해 세르비아어 문어 발전에 크게 기여했다.[31] 그는 성직자 교육과 파견을 통해 세르비아 민중의 전반적인 문화 수준을 높이고 기독교적 덕성과 시민 의식을 함양하는 데 힘썼다. 이처럼 성 사바는 네마니치 왕조가 세운 세르비아 국가의 정신적, 지적 토대를 마련하는 데 결정적인 역할을 수행했다.

1233년 성 사바는 대주교직에서 물러나 제자인 아르세니예 스레마츠에게 자리를 계승시키고 동방으로 성지 순례 여행을 떠났다.[24] 그는 여행 중 세르비아 순례자들을 위한 숙소를 마련하기도 했다.[30] 1236년 1월 14일, 예루살렘 순례를 마치고 돌아오던 중 제2차 불가리아 제국의 수도 터르노보(현재의 벨리코터르노보)에서 폐렴으로 사망했다.[29][35][36] 사후 세르비아 정교회에 의해 성인으로 시성되었다.

2. 6. 성지 순례와 사망

1233년 세르비아 정교회 대주교 자리에서 물러난 사바는 동방 여행을 계획했다. 이 여행을 떠나기 전, 그는 자신의 제자인 아르세니예 스레마츠를 후임 대주교로 임명했다. 이는 교회의 미래를 위한 신중한 결정으로 평가받는다.1234년, 조카인 블라디슬라프 왕이 즉위한 후 사바는 성지 순례를 시작했다. 그는 부드바에서 출발하여 이탈리아의 브린디시를 거쳐 아크레에 도착했다. 여행 도중 지중해에서 해적의 공격을 받는 등 어려움을 겪기도 했으나 무사히 여정을 이어갔다. 아크레를 거쳐 예루살렘으로 가서 그곳에 머물렀으며, 총대주교 아타나시우스로부터 환대를 받았다. 이후 알렉산드리아를 방문하여 총대주교 니콜라스를 만나고 선물을 교환했으며, 이집트의 성지를 순례했다. 다시 예루살렘으로 돌아온 뒤 시나이로 가서 사순절을 보냈다.[9] 그는 안티오키아, 아르메니아, "튀르크 땅" 등을 거쳐 다시 안티오키아로 돌아왔다. 이 과정에서 배 위에서 병을 얻어 음식을 제대로 섭취하지 못하기도 했다. 이후 콘스탄티노플에 도착하여 잠시 머물렀다.

사바는 본래 아토스산을 거쳐 귀국하려 했으나, 계획을 변경하여 불가리아의 수도인 터르노보를 방문하기로 결정했다. 터르노보에서는 당시 불가리아 황제이자 블라디슬라프 왕의 장인이었던 이반 아센 2세와 불가리아 총대주교 요아킴의 따뜻한 환대를 받았다. 그러나 오랜 여행으로 지친 사바는 터르노보 도착 후 병세가 악화되었다. 죽음이 임박했음을 직감한 그는 자신의 소지품과 선물을 수행원 편에 세르비아로 보내 자신의 축복을 전하게 했다.[10] 사바는 1236년 1월 14일 (도멘티안의 기록에 따르면 1235년 1월 14일) 불가리아 터르노보에서 폐렴으로 사망했다. 그의 유해는 성 사십 순교자 교회에 안치되었다.

사후 그의 유해를 세르비아로 옮기려는 노력이 시작되었다. 대주교 아르세니예는 블라디슬라프 왕에게 사바의 유해를 세르비아 땅으로 모셔와야 한다고 건의했다. 블라디슬라프 왕은 장인인 이반 아센 2세에게 두 차례 사절을 보내 유해 반환을 요청했으나 거절당했다. 결국 블라디슬라프 왕이 직접 터르노보를 방문하여 설득한 끝에 허락을 받아냈다. 1237년 5월 6일, 사바의 유해는 최고의 교회 및 국가적 예우 속에서 터르노보의 성 사십 순교자 교회에서 세르비아의 밀레셰바 수도원으로 옮겨져 안치되었다. 밀레셰바 수도원은 1234년 블라디슬라프 왕이 건립한 곳이다. 사바는 사후 세르비아 정교회에 의해 성인으로 시성되었으며, 그의 유해는 기적을 행하는 것으로 여겨져 중세와 오스만 제국 통치 시기 내내 깊은 숭배의 대상이 되었다.

3. 유산 및 평가

사후 정교회에서 성인으로 추대되었으며, 그의 아버지 스테판 네마냐 역시 시성되었다.[29]

사바의 유해는 처음에는 불가리아에 안치되었으나, 그의 조카인 세르비아 왕 블라디슬라브의 간절한 요청으로[29] 1237년 5월 6일 세르비아로 옮겨졌다.[35]

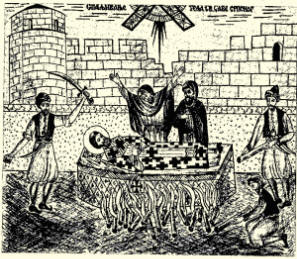

오스만 제국의 지배 아래 세르비아인들은 성 사바를 자유와 해방의 상징으로 여기며 깊이 숭배했다. 이러한 숭배를 억누르기 위해 오스만 제국은 1594년 그의 불멸체를 밀레셰바 수도원에서 꺼내어 베오그라드로 옮겨 불태웠다.[29] 이 비극적인 사건은 후대에 많은 역사화의 소재가 되었다.[35]

오스만 제국의 의도와는 달리, 유해 소각 이후에도 성 사바에 대한 숭배는 끊이지 않았으며,[29] 정교도뿐만 아니라 가톨릭교도들에게서도 존경을 받았다.[30] 오늘날에도 성 사바는 세르비아 교육과 계몽의 대명사로 여겨지며[33] 많은 학교 등에서 기념되고 있다.[29]

그의 유해가 불태워진 장소에는 세계에서 가장 큰 정교회 성당 중 하나인 성 사바 대성당이 세워져 그의 정신을 기리고 있다.[35]

3. 1. 세르비아의 수호성인

성 사바는 세르비아인의 수호성인으로, 교회, 가족, 학교, 장인의 수호신으로 존경받는다. 그의 축일은 그리스인, 불가리아인, 루마니아인, 러시아인도 기념한다. 오늘날까지 보존된 수많은 지명과 기타 증언은 성 사바 숭배가 널리 퍼져 있었음을 설득력 있게 보여준다. 성 사바는 세르비아 교육과 문학의 아버지로 여겨지며, 최초의 세르비아 성인전인 ''성 시므온의 생애''(스테판 네마냐, 그의 아버지)를 저술했다. 그는 "아버지"와 "계몽가"와 같은 다양한 명예 칭호를 받았다.

세르비아 국민들은 종교적 숭배를 바탕으로 성 사바 숭배를 발전시켰다. 그의 삶, 업적, 공로, 선함, 공정함, 지혜에 대한 많은 노래, 이야기, 전설이 만들어졌으며, 그의 유해는 민족적, 민족 정치적 숭배의 대상이자 해방 이념의 중심이 되었다. 1840년, 아타나시예 니콜리치 리세움 학장의 제안에 따라 성 사바 축일이 매년 교육을 기념하는 날로 선정되었다. 이 축일은 1945년 공산주의 당국에 의해 폐지될 때까지 학교 휴일로 기념되었으나, 1990년에 학교 휴일로 다시 도입되었다.[11]

세르비아 정교회는 성 사바를 1월 27일에 기념한다. 세르비아어로 그의 축일은 Савиндан|사빈단sr으로 널리 알려져 있다.[12][13] 로마 가톨릭교에 대한 그의 분명한 반대에도 불구하고, 그는 여전히 로마 가톨릭 교회에서 성인으로 존경받으며, 1월 14일에 기념된다.[14][15][16]

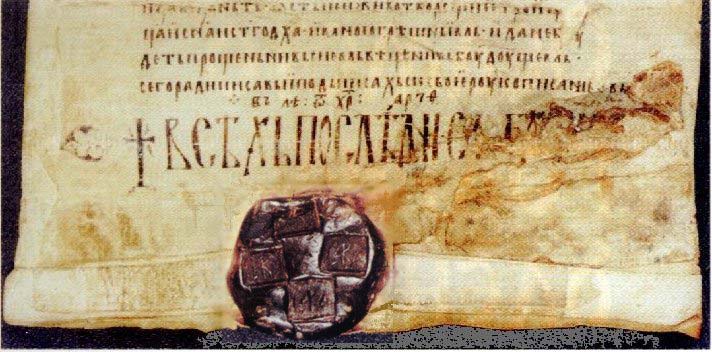

성 사바에 대한 최초의 짧은 전기는 그의 후임자인 아르세니예 대주교가 썼다. 이 필사본은 13세기 또는 14세기에 제작된 양피지 필사본에 보존되어 있다. 아토스 산의 수도승인 도멘티얀(1210년경–1264년 이후)은 1253년에 ''성 사바의 생애''를 저술하여 세르비아 왕 스테판 우로시 1세(재위 1243–76)에게 헌정했다. 이 전기는 사바의 탄생부터 터르노보 매장까지의 생애를 묘사한다. 역시 아토스 산의 수도승인 테오도시예(1246–1328)는 13세기 말 힐란다르에서 ''성 사바의 생애''를 썼다. 도멘티얀의 전기는 사색적이고 엄숙한 수사가 특징인 반면, 테오도시예의 전기는 이를 바탕으로 했지만 더 따뜻하고 성인전적인 이야기의 특징을 지닌다. 테오도시예의 사건 묘사는 소설 같은 인상을 주지만, 역사적 사건의 흐름을 왜곡하지는 않는다. 로마 가톨릭 주교이자 세르비아 총대주교 파이시예의 동시대인이었던 이반 므르나비치는 1630–31년 로마에서 라틴어로 성 사바의 전기를 출판했고, 이는 나중에 베셀린 차이카노비치(1881–1946)가 세르비아어로 번역했으나, 많은 역사적 오류를 포함하고 있다. 보스니아 주교였던 조반니 토마스 마르나비치 또한 성 사바에 대한 글을 남겼다.

세르비아에 있는 성 사바의 유물은 오스만 제국 시대에 특히 교회-종교적, 정치적 중요성을 지녔다. 세르비아인 중 성 사바만큼 그의 시대부터 현재까지 국민의 의식과 존재에 깊이 스며든 인물은 없다. 1377년, 보스니아 반 트브르트코는 사바의 유물 앞에서 왕으로 즉위했다. 1448년, 훔의 ''보이보드'' 스테판 부크치치 코사차는 자신을 "성 사바의 헤르초크(공작)"라고 칭했다. 이 숭배는 모든 남슬라브 민족, 특히 정교회 세르비아인을 하나로 모았으며, 그의 무덤은 로마 가톨릭교도와 무슬림의 순례지이기도 했다. 16세기 외국 작가인 장 세스노(1547)와 캐서린 젠(1550)은 무슬림들이 성 사바의 무덤을 존경하고 그를 두려워했다고 언급했다. 베네딕토 람베르티(1553)는 터키인과 유대인이 세르비아인보다 밀레셰바에 더 많은 자선을 베풀었다고 기록했다.

3. 2. 문화적, 교육적 영향

성 사바는 세르비아 교육과 문학의 아버지로 여겨진다. 그는 자신의 아버지인 스테판 네마냐의 전기이자 최초의 세르비아 성인전인 ''성 시므온의 생애''를 저술했다.[11] 이러한 업적으로 그는 "아버지"와 "계몽가"와 같은 다양한 명예 칭호를 받았다.

세르비아 국민들은 성 사바에 대한 깊은 종교적 숭배를 바탕으로 그의 삶, 업적, 선함, 공정함, 지혜에 대한 많은 노래, 이야기, 전설을 만들어냈다. 그의 유해는 민족적, 정치적 숭배의 대상이자 해방 이념의 상징이 되었다.[11] 오늘날까지 남아있는 수많은 지명과 여러 증거들은 성 사바 숭배가 널리 퍼져 있었음을 보여준다.[11]

성 사바는 세르비아인의 수호성인으로서 교회, 가족, 학교, 장인의 수호신으로 존경받는다.[11] 1840년, 세르비아 공국 리세움 학장 아타나시예 니콜리치의 제안으로 성 사바 축일(1월 27일)이 매년 교육을 기념하는 날로 지정되었다. 이 날은 학교 휴일로 기념되었으나, 1945년 공산주의 정권에 의해 폐지되었다가 1990년에 다시 학교 휴일로 부활했다.[11] 세르비아 정교회는 성 사바를 1월 27일(구력 1월 14일)에 기념하며,[11] 이 날은 세르비아어로 사빈단(세르비아어: Савиндан, Savindan)으로 널리 알려져 있다.[12][13]

성 사바에 대한 최초의 짧은 전기는 그의 후계자인 아르세니예 대주교가 작성했으며, 이는 13세기 또는 14세기에 제작된 양피지 필사본에 보존되어 있다.[11] 이후 아토스산의 수도승 도멘티얀(1210년경–1264년 이후)이 1253년에 ''성 사바의 생애''를 저술했고,[11] 역시 아토스산의 수도승인 테오도시예(1246–1328)는 13세기 말에 도멘티얀의 전기를 바탕으로 더 문학적인 형태의 ''성 사바의 생애''를 집필했다.[11] 이러한 전기들은 성 사바의 생애와 업적을 후대에 전하는 중요한 자료가 되었다.

3. 3. 오스만 제국 시기의 숭배와 유해 소각

오스만 제국의 지배 아래 세르비아인들은 성 사바를 민족적 해방과 자유의 상징으로 여기며 숭배했다.[29] 그의 삶과 업적에 대한 이야기와 전설이 널리 퍼졌고, 그의 유해는 세르비아 민족의 정체성과 해방 염원의 중심이 되었다.1594년, 바나트 지역의 세르비아인들이 오스만 제국에 맞서 봉기(바나트 봉기)하면서 전쟁 깃발에 성 사바의 초상을 그려넣자, 오스만 제국은 이에 대한 보복을 결정했다. 당시 오스만 군대의 총사령관이었던 대재상 코차 시난 파샤는 밀레셰바 수도원에 안치되어 있던 성 사바의 유해를 베오그라드로 옮겨오도록 명령했다.[29] 그리고 1594년 4월 27일, 베오그라드의 브라차르 고원에서 유해를 불태웠다. 페네크 수도원의 니치포르 수사는 당시 "성직자들에 대한 큰 폭력과 수도원의 황폐화가 있었다"고 기록했다.

오스만 제국은 성 사바의 유해 소각을 통해 세르비아인들의 저항 의지와 민족 정신을 꺾으려 했지만,[29] 오히려 이는 세르비아인들의 반감을 더욱 키워 봉기가 1595년 진압될 때까지 저항 활동을 더욱 확산시키는 결과를 낳았다. 성 사바에 대한 숭배 역시 끊이지 않았다.[29] 성 사바의 왼손 유해는 소각되지 않고 구출되어 현재 밀레셰바 수도원에 보관되어 있다는 이야기가 전해진다.[17]

그의 유해가 불태워진 브라차르 고원에는 훗날 세계에서 가장 큰 정교회 성당 중 하나인 성 사바 대성당이 세워졌다.[35]

3. 4. 성 사바 대성당

오스만 제국은 1594년 성 사바의 불멸체가 안치되어 있던 수도원에서 유해를 꺼내 베오그라드로 옮겨 불태웠다.[29] 오스만 정부는 유해를 소각하면 사바에 대한 숭배가 멈출 것이라고 생각했지만, 그의 명성은 사그라들지 않았다.[29]성 사바를 기리기 위해 그의 유해가 불태워진 장소에 성 사바 대성당이 세워졌다.[35] 이 성당은 세계에서 가장 큰 정교회 성당 중 하나로 꼽힌다.[35]

4. 저술 및 작품

성 사바는 세르비아 교육과 문학의 아버지로 여겨진다. 그는 최초의 세르비아 성인전인 ''성 시므온의 생애''를 저술했는데, 이는 그의 아버지인 스테판 네마냐의 삶을 다룬 것이다.

참조

[1]

웹사이트

Saint Savva I, first Archbishop of Serbia

https://www.oca.org/[...]

2024-12-09

[2]

웹사이트

St Sava of Serbia

https://www.indcatho[...]

2021-08-19

[3]

웹사이트

Saint Sava Archbishop of Serbia

https://www.catholic[...]

2021-08-19

[4]

웹사이트

Saint Sava – Saints and Angels

https://www.catholic[...]

2021-08-19

[5]

웹사이트

Saint Savva I, first Archbishop of Serbia

https://www.oca.org/[...]

2024-12-09

[6]

웹사이트

2019 Diocesan Assembly

https://easterndioce[...]

2024-12-09

[7]

웹사이트

Sava I of Serbia – Termwiki, millions of terms defined by people like you

https://en.termwiki.[...]

2024-12-09

[8]

웹사이트

2) Saints "Equal-to-the-Apostles"

https://www.easterno[...]

2024-12-09

[9]

서적

Serbian–Egyptian Intercultural Relations

https://www.academia[...]

Alia Mundi

2021-07-08

[10]

논문

Eulogiae Terrae Sanctae of St Sava of Serbia

http://www.doiserbia[...]

[11]

웹사이트

Danas je Sveti Sava, školska slava

http://www.rts.rs/pa[...]

2020-01-25

[12]

웹사이트

Savindan is also celebrated in Gotovuša

https://radiokontakt[...]

2024-01-27

[13]

웹사이트

Congratulations on the occasion of Savindan {{!}} Факултет безбједносних наука

https://fbn.unibl.or[...]

2021-01-27

[14]

웹사이트

St Sava of Serbia

https://www.indcatho[...]

2021-08-19

[15]

웹사이트

Saint Sava Archbishop of Serbia

https://www.catholic[...]

2021-08-19

[16]

웹사이트

Saint Sava – Saints and Angels

https://www.catholic[...]

2021-08-19

[17]

문서

Mileševa: Ruka svetog Save

http://www.svetosavl[...]

[19]

[20]

[21]

[22]

웹사이트

Poslanica Svetog Save arhiepiskopa srpskoga

https://archive.org/[...]

JAZU

[23]

[24]

문서

サヴァ

日本基督教団出版局

1986-02

[25]

문서

St. Sava I, enlightener and first archbishop of Serbia (1235)

http://www.holytrini[...]

[26]

문서

サバ(セルビアの)

平凡社

2001-03

[27]

간행물

正教会暦 2011年

日本ハリストス正教会

[28]

문서

サヴァ(サバス)

研究社

[29]

문서

St Sava of Serbia

http://www.orthodoxc[...]

[30]

서적

聖人事典

三交社

1998-06

[31]

문서

中世のバルカン

[32]

서적

ビザンツ帝国史

[33]

서적

ユーゴスラヴィア史

[34]

서적

ユーゴスラヴィア史

[35]

문서

LIFE OF OUR HOLY FATHER SAVA I Enlightener and First Archbishop of the Serbs (+1235)

http://www.kosovo.ne[...]

[36]

서적

中世のバルカン

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com